Lavori (Quasi) Morti

Operatori Linotipici

Con l’avanzare dei mestieri coperti da Lavori(Quasi)Morti, bisogna addentrarsi sempre più a fondo nel tecnico o nell’assurdo per poter presentare, ogni venerdì, una mansione tutta nuova e “antiquata” paradossalmente. Quest’oggi infatti, nel parlare del Linotipo, andremo a snocciolare una grossa porzione dell’intero sistema di distribuzione dell’informazione del secolo scorso. Gli Operatori linotipici erano esperti fotografi e tecnici dell’immagine che, fino alla fine degli anni ’60, avevano il compito di adoperare la macchina tipografica Linotype (la prima macchina di composizione tipografica, un apparecchio che allineava ed esaltava “automaticamente” i contenuti testuali). Questi specialisti erano assunti da aziende di informazione e di fruizione accademica, ed hanno contribuito ad uno dei più grandi picchi di diffusione e accessibilità dei contenuti scritti dopo la stampante di Gutenberg.

Precisione e tecnicità

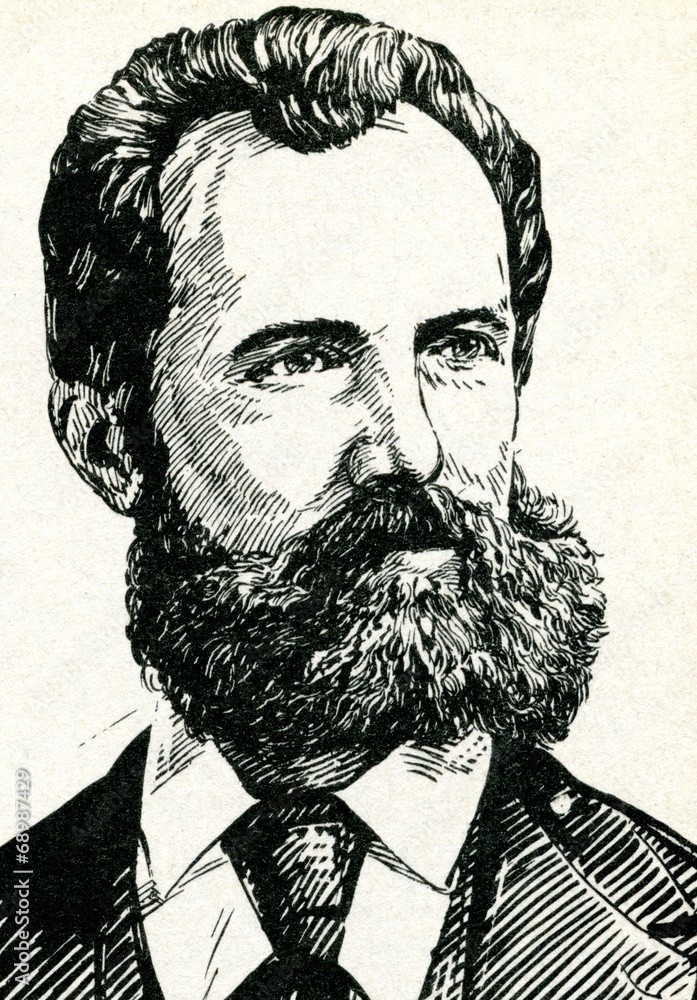

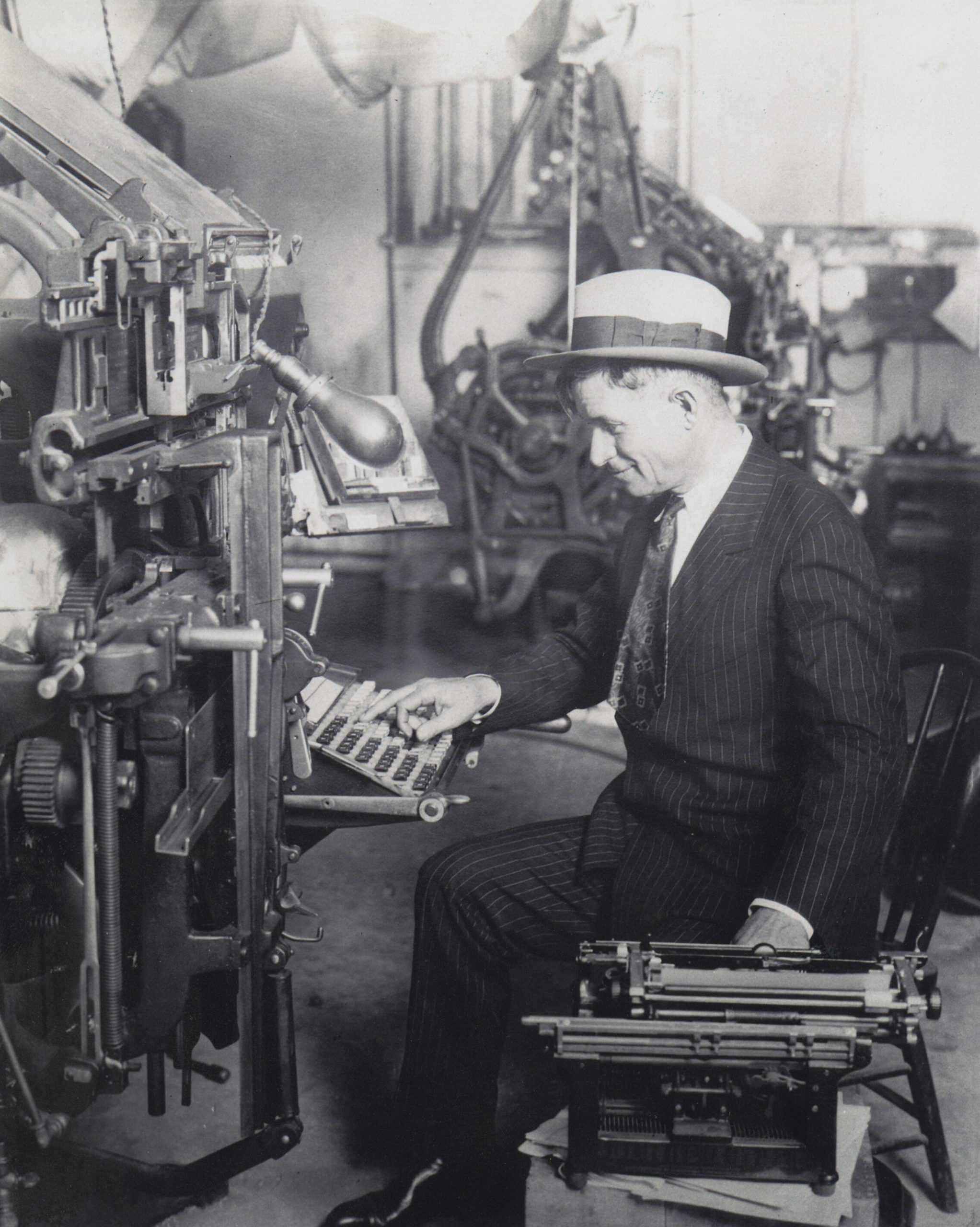

la Linotype (contraz.: Line of Typing, Linea di digitazione) fu introdotta verso la fine dell’800 da Ottmar Mergenthaler, tecnico tedesco risiedente negli Stati Uniti, che, dopo un iniziale disinteresse riuscì, nel 1866, a vendere la sua creazione al New York Tribune e a fondare la Mergenthaler Linotype Company, azienda che garantì la nascità del mestiere di “linotipista”. Questi operatori iniziavano leggendo il contenuto scritto che sarebbe poi andato a finire sulle pagine del quotidiano, per poi replicarlo “scrivendo” con la Linotype, che però richiedeva l’abbassamento di un sistema di leve che garantivano la stessa spaziatura tra le parole e la stessa lunghezza per ciascuna riga di testo. Una volta “composta” la parte testuale, si utilizzavano delle matrici, ovvero dei piccoli blocchi di rame che, come per le prime versioni della stampante, venivano riempite di piombo fuso e, con il “bruciato” prodotto, imprimevano in maniera indelebile le frasi su carta. Un lavoro molto molto complesso, in quanto le leve sopracitate andavano abbassate seguendo specifici ordini meccanici che fungevano da misuratori di spaziatura, lunghezza della frase, e infine dimensione del carattere.

Il successo e la nuova diffusione dello scritto della Linotype fu notato in tutto il mondo, anche in Italia, dove venne impiegata (insieme ai suoi operatori) dalla “Tribuna” di Roma, al tempo la redazione più considerata della Nazione.

Ottmar Mergenthaler e la sua creazione adoperata da un linotipista

Meglio solo i Computers

Il sistema linotipico non ebbe rivali: anche con la creazione delle prime macchine litografiche (stampa composita offset- che non presumeva operatori a direzionarla ma solo uno ad utilizzarla) i giornali di tutto il mondo continuarono ad impiegare la cara vecchia Linotype. Ci volle uno sforzo congiunto ma separato, tra i primi programmatori che svilupparono i “computatori” e gli operatori tecnici delle litografiche che trovarono il modo di collegarle agli stessi, permettendo un utilizzo non più meccanico, ma codificato: i computers venivano “istruiti” sulle formattazioni necessarie e, con poco tempo, portavano dallo schermo al macchinario tutte le accortezze necessarie. Tutto ciò non avvenne prima degli anni ’60, come abbiamo accennato all’inizio, e permise a questa particolare e complessa mansione di restare presente ed attiva sul mercato del lavoro per quasi un secolo, entrando addirittura nella canzone tradizionale italiana: basti pensare al “popolo della notte” menzionato da Lucio Dalla nel suo “Come è profondo il mare”, album del 1977 che ridiede memoria e vita ai “linotipisti” anche mentre il loro lavoro evolveva.